forked-daapdなかなか良いけど

MacBookを使っていて、iTunesで保存しているデータも増えてきた。 サーバ側にデータも保存しておきたいということで、コピーを取っているけど、 せっかくだしそのデータを、家の中で共有したい。 このため、mt-daapd を試したけど、うまく動いてくれなかった。

いろいろ調べていたら、mt-daapdは更新もされていないので、他の方が プログラムを新たに作り直した、forked-daapdなるソフトが出ているみたい。 んで、今回試しに入れてみた。

(( install ))

# aptitude install forked-daapd

(( /etc/forked-daapd.conf ))

# 書き換えたのは、1行だけ!!

directories = { "ディレクトリ/iTunes/Music" }

使ってみると、iTunesを立ち上げるだけで、左側メニューの共有欄に、"My Music on XXXX" が表示される。ただし、曲数が多いとデータベースの更新で時間がかかった。 動き出せば、日本語の曲名も普通に表示できている。(一部文字化けもあるけど)

再生させても、普通に再生…といいたいけど、 1曲再生で、4分ほどの曲が3分ほどで停止してしまうものがある。 最後まで普通に再生できたり、うーん、よくわからん….

デジタルフォトフレーム

ママばあちゃんが携帯の機種変といっしょに、デジタルフォトフレームを購入していた。端末代がオマケで、月額700円ほど。2年縛りだから、700×12×2=16,800円ほど。通信機能付きと考えれば、パソコン&携帯苦手という場合には、さほど割高感もないな。さっそく、バカ親写真を送ってみるけど、スライドショーもさりげないし、我が家でも…って考えてしまう。

ケーブルプラス電話

丹南ケーブルテレビさんが、ケーブルプラス電話の説明に来られた。 我が家はISDNを利用しているので、 そろそろ安いターミナルアダプタの入手も難しくなるし、 移行を考えていたので、まずは比較。

ISDNで、親の電話の番号と、私たち夫婦の番号の2つを使っているので、 その連絡先番号を維持しようとおもうと、どうやら2本の契約が必要みたい。 だけれども、基本料金が1396円なので、2回線契約でもちょっぴり割安。 それに、ケーブルテレビ+インターネット+ケーブル電話の加入だと、 全体での割引もきく。

さらに、我が家は au の携帯電話なので、「auまとめトーク」に加入すれば、 自宅-携帯電話(au)間はタダだし、その2回線間でもタダだから、 インターホン的に携帯電話を使ってもタダ。

ただ、、INS64であれば、ターミナルアダプタの設定でできていた、ナンバーディスプレイ、 番号通知リクエストとかが、別途必要となるのが難点かな。 ナンバーディスプレイ(420円/月)、番号通知リクエスト(210円/月)。 最近イタ電はなくなってるし、番号通知リクエストは契約なしでもいいかな。

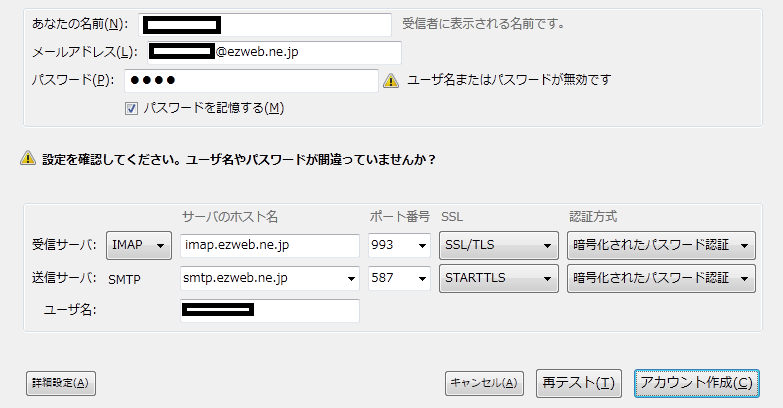

imapでezwebメールアクセス!?!?

auによるiPhone4Sの利用ができるようになったことに合わせてか、 『au iPhone 4Sのキャリアメールの設定をしてみました。』 という記事が出てきた。 これは、通常のInternet空間から、ezwebのメールに imap で接続できるということだろう。 ということで、試しにアクセスしてみたけど、パスワードがわからない…

Thunderbirdにて、xxxx@ezweb.ne.jp にて登録を始めると、受信サーバと送信サーバは 普通に見つけてくれた。 しかし、アクセスしようとしてもパスワードに、au契約の4ケタ番号入れてもアクセスできない。 実際、imaps とはいえ、4桁パスワードでメールが見れてしまうのも不気味だけど…. とはいえ、設定テストでパスワードNGと指摘されるだけからすれば、 パスワード設定さえうまくいけば、読めそうだな…

コメントSpamでUSもダメ

MovableTypeでサイトを運営しているけど、 コメントやトラックバックでのSpamが多い。 geoipを使って、mt-comment.cgi , mt-tb.cgi へのアクセスを、 中国からは禁止にしていたけど、アメリカからもある。 アメリカ全般を禁止というのも、見にくる人がいるのかとも思うけど さみしいと思い避けていたけど、mt-comment,mt-tb はSpam だけ。 ということで、geiopでほとんどアクセスを禁止にしてしまった。

<Directory /usr/lib/cgi-bin/movabletype> <Files mt-tb.cgi> SetEnvIf GEOIP_COUNTRY_CODE CN DenyGeoIP SetEnvIf GEOIP_COUNTRY_CODE BG DenyGeoIP SetEnvIf GEOIP_COUNTRY_CODE DE DenyGeoIP SetEnvIf GEOIP_COUNTRY_CODE RU DenyGeoIP SetEnvIf GEOIP_COUNTRY_CODE US DenyGeoIP Order Allow,Deny Allow from all Deny from env=DenyGeoIP </Files> <Files mt-comments.cgi> SetEnvIf GEOIP_COUNTRY_CODE CN DenyGeoIP SetEnvIf GEOIP_COUNTRY_CODE BG DenyGeoIP SetEnvIf GEOIP_COUNTRY_CODE DE DenyGeoIP SetEnvIf GEOIP_COUNTRY_CODE RU DenyGeoIP SetEnvIf GEOIP_COUNTRY_CODE US DenyGeoIP Order Allow,Deny Allow from all Deny from env=DenyGeoIP </Files> </Directory>

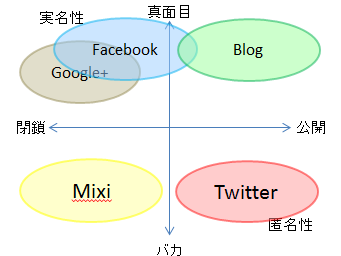

SNSと使い分けの考察

先日、Google+の勉強会なるものに、奥さんも一緒に参加してみた。 んで、『Google+ってどこがいいの?』という話題となった。 どちらかというと、講師の田辺さんも私も、FacebookもTwitterもなんでもかんでも「オープン」型。 だから、表と裏の使い分けが少ない人種。

んで、ふと一般的な人は、どういうベクトルでSNSを使っているのか、 勝手にイメージを2Dにマッピング。

一般的な使い分けのイメージ

縦軸は匿名性・実名性という分け方が一般的かもしれないけど、 ここはあえて、「真面目」か「ばか」かで分類。「ばか」の先には「エロ」もあるだろう。 それに、匿名のBlogアカウントやらを使えば、Blogでもバカ領域はカバーはできるけど、 ひとまずは一般人な使い方だと、こんなもんだろう。

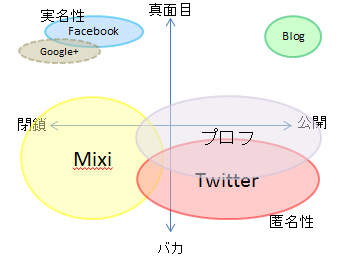

一般的な学生さんだと、実名空間だと堅苦しくない本音も話しづらいし、しつまらないから、 だいたいこんな使い分けかな…プロフとTwitterは「常習性」というベクトルも必要かな。

ネット好きな人種

ネット好きな人種だと、どのSNS・ネットメディアにも手をだしている。 んで、ディープな「ばか」空間に足をつっこむ人は、 紐づけされた際の「失う物の多さ」から複数のアカウントで棲み分けせざるおえない状況となる。

んで、私の今の状況がこれ。 「バカ」の領域に手を広げて、憂さ晴らし的なこともネタにしたいのだけど、 どうせ「紐づけ」されるのは時間の問題となる。

んで、最初はBlog中心だったけど、1年ほど前だと「素」の領域にTwitterを使っていた。 んで、最近はFacebookに「素」を移しつつあり、Twitterが縮小しFacebook拡張中。

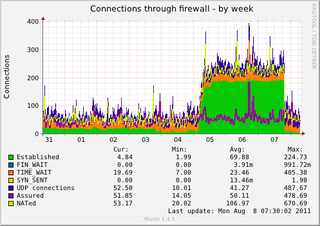

FirewallでESTABLISHEDが大量…

muninで監視している iptables の状況にて、ESTABLISHED 状態のコネクションが、 急に増加している。調べてみると、ip_conntrack のネタで、職場の ネットワークトラブルの原因と似通ったようなキーワードがぞろぞろ。 同様の状況が発生した場合の原因究明ができるかな…

原因の確認…

- iptables ip_conntrack でググる

- /proc/net/ip_conntrack

(( grep ESTABLISHED /proc/net/ip_conntrack の例 )) tcp 6 431545 ESTABLISHED src=192.168.zz.xx dst=192.168.zz.yy sport=52888 dport=993 src=192.168.zz.yy dst=192.168.zz.xx sport=993 dport=52888 [ASSURED] mark=0 use=2

うーむ、コネクションが残っているのは、dport=993(imaps)ばっかりだな… 職場では、トラブル時にはSkypeが疑われたし、わざと Skype を起動する。 しかし、特に ESTABLISHED が増加するって程ではない…

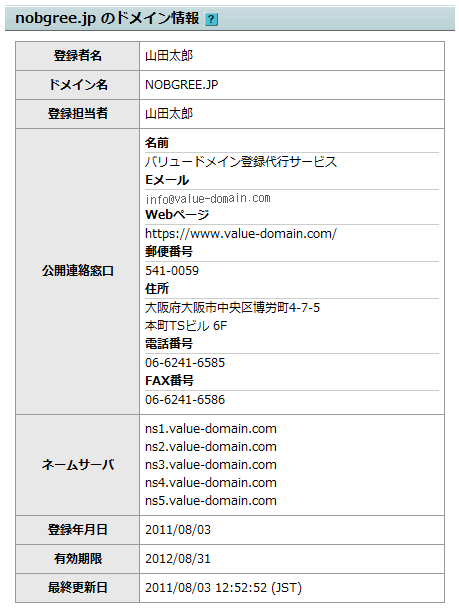

Spamドメイン登録者が山田太郎って

自宅に連続して届く競馬関連のSpamだけど、 フィルタで分別できるとはいえ、腹の立つ相手。 んで、ドメイン登録を調べてみたけど、以前ならそれなりに責任者っぽい名前が見つかったけど、 今回はドメイン登録者が「山田太郎」って…. しかも、2011/8/3に登録して、8/4には自宅にメールが届いてる。 ドメイン登録代行業者も、もう少し厳しいチェックをしてほしい。

メールの、From 以外にも、Reply-To: に書かれている、chance-pinch.net も、 ドメイン登録を調べたけど、これまた"Yamada Taroh"だった。

USBRHをnagiosで警告メール

muninを使って、USBRHで室内温度の警告をさせていたけど、 警告状態になった時の連続メールがうざいので、 スクリプトを間に入れたけど、動きがおかしいので、 監視を nagios3 にさせてみようと実験。

nagiosであれば、管理画面で警告メールの送信などを、Webで止めたりできる!!

nagios3 でチェックするには、check_XXXX といったプログラムが必要だけど、 USBRH では、自作する必要がある。普通ならperlを使うんだけど、 簡単な処理で、巨大なPerlインタプリタを実行するのは避けたい。 以前から、モジュール機能の無い「組み込み専用Perl」が無いかと、 物色していたけど、Lua というプログラム言語を見つけた。 というわけで、初めての Lua で、check_usbrh を作ってみた。

(( Luaインストール ))

# aptitude install lua50

(( /etc/nagios3/my-plugins/check_usbrh ))

#!/usr/bin/lua

-- arg[1] warning

-- arg[2] critical

if table.getn(arg) < 2 then

print( "UNKNOWN" )

os.exit( 3 )

else

warning = tonumber( arg[1] )

critical = tonumber( arg[2] )

end

fh = assert(io.popen("/usr/local/bin/usbrh","r"))

temp = tonumber( fh:read("*n") )

hum = tonumber( fh:read("*n") )

fh:close()

if temp >= critical then

print( string.format( "USBRH CRITICAL - %4.2f,%4.2f%%" ,

temp , hum ) )

os.exit( 2 )

elseif temp >= warning then

print( string.format( "USBRH WARNING - %4.2f,%4.2f%%" ,

temp , hum ) )

os.exit( 1 )

else

print( string.format( "USBRH OK - %4.2f,%4.2f%%" ,

temp , hum ) )

os.exit( 0 )

end

(( /etc/nagios-plugins/config/usbrh.cfg ))

# 'check_usbrh' command definition

define command{

command_name check_usbrh

command_line /etc/nagios3/my-plugins/check_usbrh

'$ARG1$' '$ARG2$'

}

(( /etc/nagios3/conf.d/localhost_nagios2.cfg ))

# USBRH

define service{

use generic-service

host_name localhost

service_description USBRH

check_command check_usbrh!32!35

}

Lua 、こりゃ、ほんとに軽そうな言語。数値が絡んだら、awk とか使ったりしてたけど、 これならsh変わりにも使えそう。

Google+を使ってみる

Google が始めたFacebookもどきの"Google+"を試してみる。 Facebookはしないという人でも、"Google+" であれば Google アカウントを 持っていればすぐに使えるので、利用者拡大という意味では、 後発のGoogleとはいえあなどれない。

ついでに、自宅サイトと職場サイトに、"+1"ボタン(Facebookの"いいね" or "Like"ボタン)の設置をしてみた。説明に従い、MovableType にて、下記の設定を埋め込んでみた。

(( 以下のコードは<head></head>に設置 ))

<script type="text/javascript"

src="https://apis.google.com/js/plusone.js">

{lang: 'ja'}

</script>

(( 以下のコードは設置場所に )) <g:plusone></g:plusone>

んで、この設定を追加している途中で、Facebookのいいねボタンの設置で、 URLの部分のGETパラメータを渡す、変数区切り文字"&"が、 "&"に化けていたので、うまく動いていないことが判明。 早々にこちらも修正&再構築。